|

|

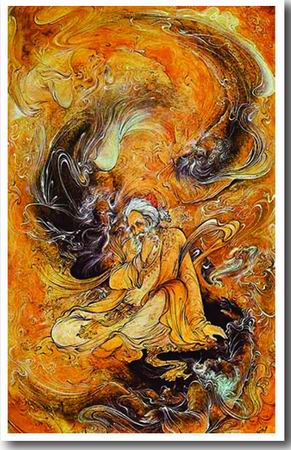

在网路遭遇帕慕克 | | 姚映然(《我的名字叫红》责编) | |  遇到帕慕克其实很偶然,某日在国外的某个书店网站上浏览各种出版物的近况,发现了一本书,书名叫做My Name is Red,觉得很诱人,书名起得很自我的感觉,就翻看了网站上的相关介绍,是我喜欢的那类小说, 有历史感,有丰富的故事线索,不会一下子就看到作者的意图。按照惯例,我给版权部的同事发了相关信息,希望要样书来读读看。等待样书的日子里,我才发觉书的作者是位土耳其作家,作品的主题通常都与伊斯坦布尔有关,从大学时代同宿舍有位维吾尔族好友开始,伊斯坦布尔就是我向往的城市,因为它在东、西之间,既神秘,又亲切。我搜索过与作者有关的各种消息,发现他的另一部作品《雪》闯入了纽约时报2004年的100部好书奖的前10名,更有许许多多国外的读者在网络上发表感言,声称他们读帕先生的作品如痴如醉。我很好奇,接连要了作者的其他几部作品,除了英文版,同时还要了台湾已经出了的几个繁体版。小说本身写得很精彩,是这些年难得一见的好作品,读起来欲罢不能。不仅仅因为形式、风格、故事本身,更多的触动我想是来自帕慕克写作的企图,他令我这个同在亚洲的东方人,感同身受,与小说的主人公一同在富丽堂皇的细密画中摸索,说到底,也不单单是为谋杀案寻找一位凶手,而是为处在东西方夹缝中的历史个体寻找一个认同,对自己,对民族,对文明本身都是如此。在帕慕克的作品中,我找了同为东方人的共鸣,我想他时时不能释怀的东西也许正如我们,是文明接触中的处境问题吧。 在选题会上与公司同事和领导谈了自己的感想,大家很认同,也因为帕慕克当时已经有挺高的文学地位,所以领导拍板同意多尝试几部。就有了今天大家见到的《我的名字叫红》、以及即将出版的《雪》和《白色城堡》。外方代理当时提了要求希望我们从原文翻译作品,我想这在很大程度上来自作者本人对自己作品的关注和责任。很幸运,通过一个朋友找到了现在的译者沈志兴老师,他谦虚、认真,为我们译出了这部精彩的作品。 《红》这本书从本质上讲,它探讨的是一种生活方式,帕慕克认为“不同文明和文化之间的冲突或者和谐,这是一种生活方式,而这种生活方式就是土耳其的缩影。”这种生活方式与中国读者的处境既相同,又有差异。相同的是,我们同样生活在不同文明和文化的冲突和调和中,这一点,我相信当代中国的普通读者比16世纪的土耳其人可能感触更深,这种处境的共鸣足以吸引读者。同时,这又是一种与中国文明迥然相异的生活方式,它来自伊斯兰文明,有自己独特的宗教背景、文化内涵。美轮美奂的细密画,16世纪伊斯坦布尔潮湿、狭窄的街道,遵循伊斯兰教规的妇女的爱欲与背叛、层层叠叠、尘埃满布的君王宝库、从未出场却无处不在的世俗君王苏丹……一切的一切对读者而言都是神秘的、新奇的。 这种错综复杂的处境感将给每一位读者前所未有的震撼,这是我欣赏它,也认为它能畅销的一大理由。 理由之二无外乎它非常好看。对艺术作品、故事情节、异域爱情有兴趣的读者可以随心所欲地阅读。因为它的写作形式独特,任何一章被跳过或者把不同的章节进行随意组合都会获得不同的阅读感,所以聪明的读者一定很轻易就可以找到自己最惬意的阅读方式。 理由之三是它太流行了,从伊斯兰世界到欧美大陆,它的流行程度未因地域的改变和时间的流逝而缩减,这已形成一种阅读风尚,诺奖的颁布正是对这种风尚的肯定和认可。 理由之四其实是个人角度的,许多作家都非常有个人魅力,我想帕先生也属于其中之一。第一次看到他的照片就觉得他非常有读者缘,对一位作家的认可从某种程度上也许仅仅源自读者看到他注视世界的眼神那一刹那所产生的亲近感,在帕慕克身上这一点表露无疑。 作为诺奖的新宠,相信他的作品会因其不同于以往作品的异质感、神秘感、可读性而被读者争相追捧。 遇到帕慕克其实很偶然,某日在国外的某个书店网站上浏览各种出版物的近况,发现了一本书,书名叫做My Name is Red,觉得很诱人,书名起得很自我的感觉,就翻看了网站上的相关介绍,是我喜欢的那类小说, 有历史感,有丰富的故事线索,不会一下子就看到作者的意图。按照惯例,我给版权部的同事发了相关信息,希望要样书来读读看。等待样书的日子里,我才发觉书的作者是位土耳其作家,作品的主题通常都与伊斯坦布尔有关,从大学时代同宿舍有位维吾尔族好友开始,伊斯坦布尔就是我向往的城市,因为它在东、西之间,既神秘,又亲切。我搜索过与作者有关的各种消息,发现他的另一部作品《雪》闯入了纽约时报2004年的100部好书奖的前10名,更有许许多多国外的读者在网络上发表感言,声称他们读帕先生的作品如痴如醉。我很好奇,接连要了作者的其他几部作品,除了英文版,同时还要了台湾已经出了的几个繁体版。小说本身写得很精彩,是这些年难得一见的好作品,读起来欲罢不能。不仅仅因为形式、风格、故事本身,更多的触动我想是来自帕慕克写作的企图,他令我这个同在亚洲的东方人,感同身受,与小说的主人公一同在富丽堂皇的细密画中摸索,说到底,也不单单是为谋杀案寻找一位凶手,而是为处在东西方夹缝中的历史个体寻找一个认同,对自己,对民族,对文明本身都是如此。在帕慕克的作品中,我找了同为东方人的共鸣,我想他时时不能释怀的东西也许正如我们,是文明接触中的处境问题吧。 在选题会上与公司同事和领导谈了自己的感想,大家很认同,也因为帕慕克当时已经有挺高的文学地位,所以领导拍板同意多尝试几部。就有了今天大家见到的《我的名字叫红》、以及即将出版的《雪》和《白色城堡》。外方代理当时提了要求希望我们从原文翻译作品,我想这在很大程度上来自作者本人对自己作品的关注和责任。很幸运,通过一个朋友找到了现在的译者沈志兴老师,他谦虚、认真,为我们译出了这部精彩的作品。 《红》这本书从本质上讲,它探讨的是一种生活方式,帕慕克认为“不同文明和文化之间的冲突或者和谐,这是一种生活方式,而这种生活方式就是土耳其的缩影。”这种生活方式与中国读者的处境既相同,又有差异。相同的是,我们同样生活在不同文明和文化的冲突和调和中,这一点,我相信当代中国的普通读者比16世纪的土耳其人可能感触更深,这种处境的共鸣足以吸引读者。同时,这又是一种与中国文明迥然相异的生活方式,它来自伊斯兰文明,有自己独特的宗教背景、文化内涵。美轮美奂的细密画,16世纪伊斯坦布尔潮湿、狭窄的街道,遵循伊斯兰教规的妇女的爱欲与背叛、层层叠叠、尘埃满布的君王宝库、从未出场却无处不在的世俗君王苏丹……一切的一切对读者而言都是神秘的、新奇的。 这种错综复杂的处境感将给每一位读者前所未有的震撼,这是我欣赏它,也认为它能畅销的一大理由。 理由之二无外乎它非常好看。对艺术作品、故事情节、异域爱情有兴趣的读者可以随心所欲地阅读。因为它的写作形式独特,任何一章被跳过或者把不同的章节进行随意组合都会获得不同的阅读感,所以聪明的读者一定很轻易就可以找到自己最惬意的阅读方式。 理由之三是它太流行了,从伊斯兰世界到欧美大陆,它的流行程度未因地域的改变和时间的流逝而缩减,这已形成一种阅读风尚,诺奖的颁布正是对这种风尚的肯定和认可。 理由之四其实是个人角度的,许多作家都非常有个人魅力,我想帕先生也属于其中之一。第一次看到他的照片就觉得他非常有读者缘,对一位作家的认可从某种程度上也许仅仅源自读者看到他注视世界的眼神那一刹那所产生的亲近感,在帕慕克身上这一点表露无疑。 作为诺奖的新宠,相信他的作品会因其不同于以往作品的异质感、神秘感、可读性而被读者争相追捧。

精致工整的细密画 |

|

|